Nunca tuve eso que llaman instinto maternal y que, según sus defensores, impele desde que el mundo es mundo a las mujeres —de los hombres no hay noticias al respecto— a procrear para satisfacer un irrefrenable deseo de concebir, gestar y cuidar a sus crías, trascender la propia existencia, garantizar la supervivencia de la especie. No digo que no exista tal impulso. Solo que yo, personalmente, no he tenido el gusto ni el disgusto de conocerlo nunca, ni antes ni ahora que ya he cumplido los 50. Aun así, o a lo mejor precisamente por eso, y a su debido tiempo, recién cumplidos los 30, una edad no precisamente bisoña para lo habitual en los últimos años noventa del pasado siglo, tuve hijos.

Hijas, concretamente. Dos, con cuatro años de diferencia. La primera, no sé, porque ya tocaba, porque mi entonces marido deseaba tener descendencia y yo tampoco me oponía del todo a la idea, porque todo el mundo a mi alrededor lo hacía, porque sí, ¿por qué no?, como tantas antes y después que yo, supongo. La segunda, porque tener solamente una niña era poco, por si venía el niño y formábamos la parejita, porque cómo íbamos a dejar a la mayor sin un hermanito con el que compartir juegos, porque sí, ¿por qué no? Por todo eso fui madre. Por todo y por nada. Como tantas antes y después que yo, supongo.

Nada, o casi nada, era como te lo habían contado. Pero desde bien pronto aprendí que quejarse no era bien recibido por mis interlocutores, en particular por mis congéneres

El hecho es que las tuve, y que 20 años después de aquella decisión por omisión —al usar anticonceptivos la acción consistió fundamentalmente en dejar de usarlos y el embarazo fue prácticamente inmediato— la experiencia ha sido, es, ambivalente. Desde el primer minuto del primer cigoto, la versión edulcorada de las revistas femeninas chocaba con una realidad, la mía, mucho más prosaica. El estado de felicidad absoluta del que hablaban las celebridades preñadas en la revistas colisionaba con mi sensación de llevar un alien dentro. La euforia y la ternura que sentía a ratos se alternaban con la sensación de haber echado a perder mi vida como mujer adulta e independiente. Nada, o casi nada, era como te lo habían contado. Pero desde bien pronto, aprendí que quejarse no era bien recibido por mis interlocutores, en particular por mis congéneres. Y desde que, agotada por un parto a pelo dado que entonces la epidural no se dispensaba en la sanidad pública, casi supliqué a las enfermeras que se llevaran a mi primogénita recién nacida al nido para poder descansar unas horas y sentí la mirada reprobatoria de mi compañera de habitación, que no concebía separar a su cría de su seno ni un segundo, supe que iba a ser una madre rara. Ni mejor ni peor que otras, espero. Pero sí distinta.

Conté todo aquello en privado y en público. En privado, a mis amigas, madres recientes como yo que alucinaban cuando les contaba, por ejemplo, que deseaba más estar con mi marido que con mis hijas recién nacidas. En público en alguno de mis reportajes como periodista, en particular en uno que publiqué con el mismo título de este artículo hace ya 15 años, y en el que tuve francas dificultades para encontrar a madres que reconocieran de cara a la galería que tener hijos no había sido, quizá, lo mejor que les había pasado en la vida. Ahora, las nuevas madres ya no tienen tanto reparo en admitir que algunas de las contrapartidas de la maternidad son penosas y gravosas, y hay hasta un club llamado así, Malasmadres, donde comparten cuitas, quejas, reivindicaciones trucos y hasta quedan para tomar gin tonics sin las crías a cuestas. Yo ya lo publiqué negro sobre blanco hace tres lustros, pero quizá entonces era demasiado pronto. No existía el clima social propenso a admitir tamaña herejía. Lo que no parece tarde nunca es llamar a las cosas por su nombre. Empezando por su primera letra.

Hay tres emes que condicionan la vida de toda mujer desde que el mundo es mundo: la menarquía, la maternidad y la menopausia

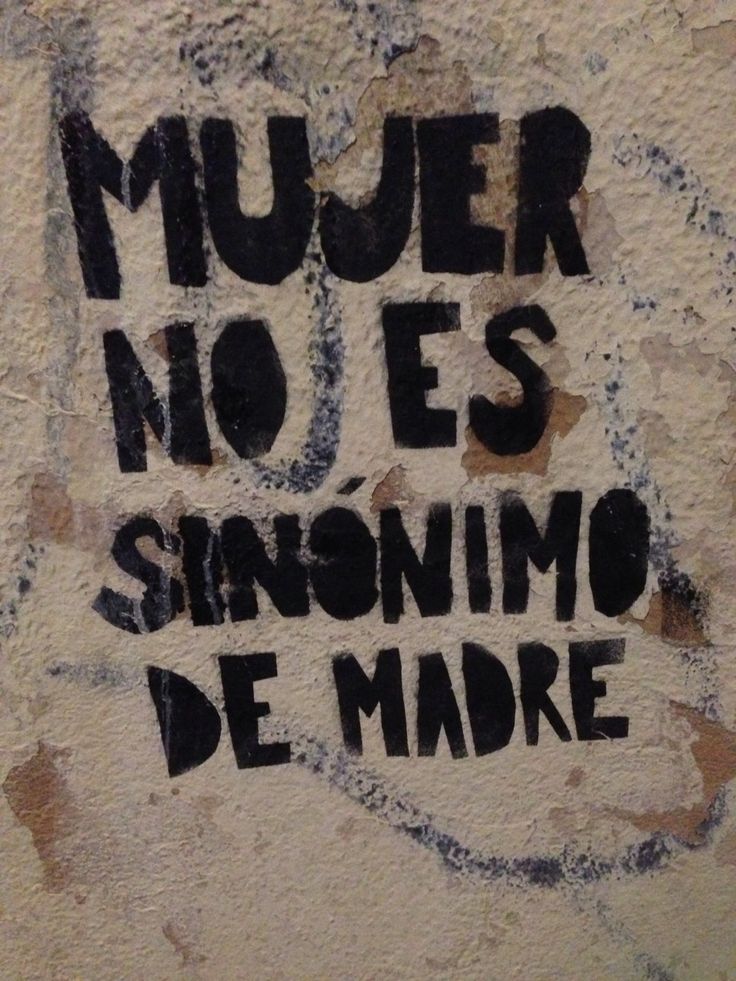

Hay tres emes que condicionan la vida de toda mujer desde que el mundo es mundo: la menarquía, la maternidad y la menopausia. Todas tienen que ver con el único pero grandísimo poder que la naturaleza ha concedido en exclusiva al género femenino. Ese que ninguna revolución social ni política ni científica ha logrado usurparle. Pero del que tampoco han conseguido liberarla. El de concebir, gestar y traer hijos al mundo. La menarquía y la menopausia, el principio y el fin del periodo finito de tiempo en que eso es teóricamente factible, son tan inexorables como el hecho de que todos nacemos y morimos un día. Un día, te viene la primera regla y un día desaparece del calendario. Pero la maternidad no es algo que te viene dado, sino un acto voluntario. O debería serlo. Y es ahí donde vienen los conflictos. Porque las mujeres pueden ser madres, pero no tienen por qué serlo obligatoriamente. Algunas quieren y no pueden. Otras pueden y no quieren. Y todas son igual de femeninas. La gran noticia, todavía a estas alturas de la película, sería que cada una pudiera optar por serlo o no serlo sin pedir permiso, ni disculpas, ni tener que dar explicaciones al respecto. Ni siquiera a sí misma. Y, en eso todavía estamos en mantillas.

Madre e hija en la película «Amazona»

Separada felizmente la sexualidad de la reproducción con la generalización del uso de anticonceptivos en los años sesenta del siglo XX, al menos en el primer mundo, quedan aún muchas conquistas por alcanzar pasada la primera década del XXI. La primera, y fundamental, admitámoslo, es íntima. La ciencia nos dio la llave de la maternidad, cierto. Pero, pese a toda la impedimenta que se confabula ahí fuera para ponernos el asunto aún más cuesta arriba –trabajos precarios, sueldos míseros, techos de cristal blindado, horarios imposibles, desigual reparto de responsabilidades y tareas de crianza entre hombres y mujeres–, la decisión última de abrir o no esa puerta es, o debería serlo, personal e intransferible. Y, desde luego, no es sencilla.

Porque las mujeres pueden ser madres, pero no tienen por qué serlo obligatoriamente. Algunas quieren y no pueden. Otras pueden y no quieren. Y todas son igual de femeninas

Se dan por supuestas demasiadas cosas. Presuntas certezas que llevamos grabadas de serie en el hipotálamo, y si no, ya se encargan los demás de recordárnoslas desde el parvulario. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Siempre hay una pareja para cada oveja. Los niños se crían solos. Ser madre es lo mejor que le puede pasar a una en la vida. Un día, así, de repente, toda mujer siente el instinto maternal, la alarma del reloj biológico zumbándole en los tímpanos, la llamada de la selva para perpetuar la especie. Lo nuevo, sin embargo, es que, con el progreso social y la crisis económica, se han diversificado esas voces internas y externas. Así, también y al mismo tiempo, llevamos tiempo escuchando a los que pontifican que un niño te corta irreversiblemente las alas. Que necesita todo tu tiempo, tu energía, tu abnegación y el producto interior bruto de un país en vías de desarrollo para crecer sano y feliz hasta que se decida a cortar el cordón umbilical a los 40 años: los suyos, no los tuyos. Que un hijo, en fin, te hipoteca el presente, el futuro, la vida entera. Y es entre estas dos espadas y estas dos paredes contradictorias como muchas se plantean el dilema. Ser o no ser madre.

Mientras, ahí fuera, los demás asisten a ese debate íntimo como espectadores mudos hasta que la proximidad de la tercera eme, la menopausia, despierta las alarmas y suelta las lenguas. Es entonces, por una suerte de súbita preocupación colectiva por la supervivencia de la especie, cuando el prójimo, cualquier prójimo, incluidas las congéneres, se siente con derecho a preguntar o a especular por qué una mujer ni ha sido ni va a ser madre. Se le va a pasar el arroz. Estará sola de vieja. Qué pena. No puede. No vale, la pobre, piensan. O lo que es casi peor, no quiere, la muy egoísta. La última gran revolución pendiente es que las mujeres puedan decidir cuándo, cómo y, por supuesto, con quién ser madres. O no serlo. Porque sí. O porque no. O viceversa. Porque ser madre puede ser fácil, difícil o imposible. Pero nunca es gratis.

La última gran revolución pendiente es que las mujeres puedan decidir cuándo, cómo y, por supuesto, con quién ser madres. O no serlo. Porque sí. O porque no. O viceversa

La maternidad, como la fama, que decía Debby Allen en la mítica serie homónima de los años ochenta del siglo XX, cuesta. Y se empieza a pagar desde el minuto uno del embarazo. Después, con el bebé en brazos, pocas madres hablan de las náuseas gestacionales, de la depresión posparto, de la servidumbre de la lactancia, del vergonzante sentimiento de culpa de abandonar a la cría para salir a ganarse el sustento, de las dobles jornadas, de la sensación de ni llego ni alcanzo, de la constatación de que los problemas crecen al mismo ritmo que el neonato. Tienen un hijo sano, deseado y monísimo. ¿De qué se quejan? De nada, en realidad. Porque ellas mismas son las primeras en reconocer que un hijo puede ser también, en efecto, lo mejor que le pase a una en la vida. O puede no serlo, y contarlo aún levanta demasiadas ampollas. Que se lo pregunten a Samanta Villar, colega periodista, que tuvo que soportar hace nada un linchamiento en las redes por sostener en público que su vida no era mejor después de haber traído al mundo a sus mellizos.

Así que, aquí y ahora, en los revolucionarios tiempos de la supuesta maternidad a la carta —se puede congelar los propios óvulos, donarlos, gestar los de otra, contratar vientres de alquiler, llevar la biología al límite— la decisión de ser madre, o no, es la más personal de las dicotomías. O debería serlo. Recordemos que el empecinamiento en obligar a ser madre a quien no lo desea le costó el puesto hace solo una legislatura a todo un ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, obligado a dimitir por el presidente Rajoy al no prosperar sus recortes a la ley del aborto. O que la princesa Charlene de Mónaco no legitimó, por contrato prematrimonial, su título hasta concebir y parir un heredero al trono. Y es que, a estas alturas de la película, muchos, y lo que es peor, muchas, ven el poder de la maternidad más como un mandato genético que como una opción libre de la mujer entre serlo o no serlo. Y eso no se extirpa de una generación para otra.